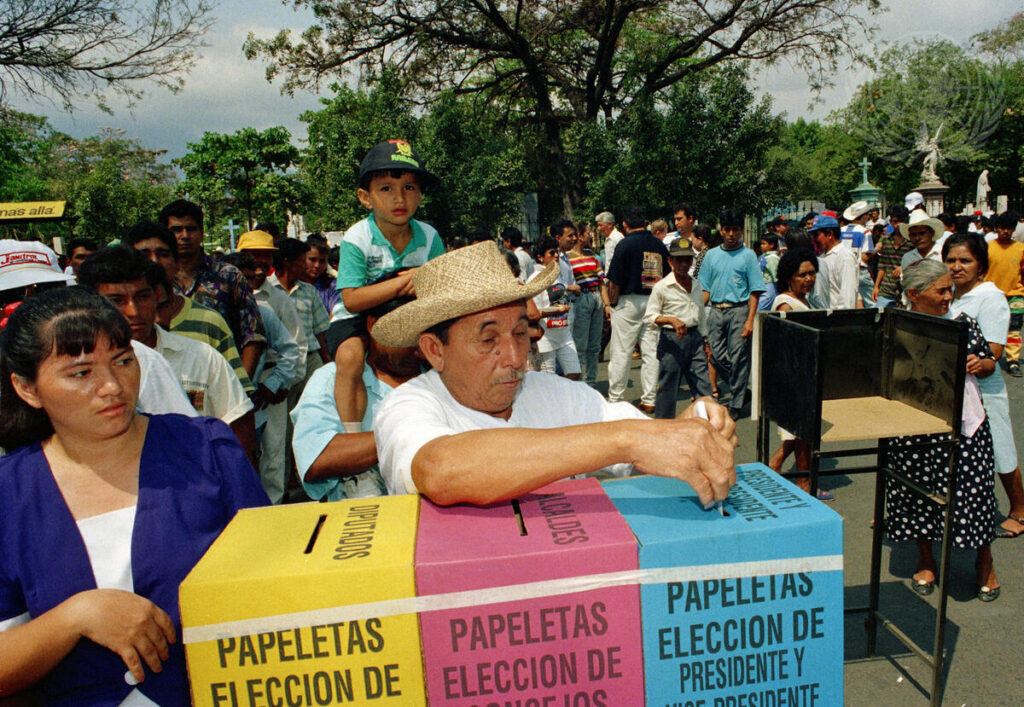

Salvador : "Nous avons besoin de ce moment de rupture pour réfléchir à la démocratie".

Le Salvador a connu un déclin démocratique après l'élection de Nayib Bukele à la présidence en 2019. Si ses promesses de lutte contre la criminalité et la corruption se sont avérées populaires auprès de beaucoup, ses méthodes ont suscité des inquiétudes.

Bukele a fait entrer des troupes au Congrès lorsque les législateurs débattaient de ses propositions, a remplacé la chambre constitutionnelle et le procureur général indépendant et, récemment, a fait appel à l'aide de l'Union européenne. a proposé une loi imposant des limites au financement étranger pour les ONG.

Ici, Juan Meléndez, directeur exécutif du NIMD El SalvadorL'auteur se penche sur les conditions qui, au Salvador, ont permis à Bukele de s'emparer du récit et d'accéder au pouvoir, et se penche sur la manière dont le pays peut retrouver le chemin de la démocratie.

Lorsque nous examinons les défis auxquels le Salvador est confronté aujourd'hui, il peut être tentant de les placer dans un contexte mondial. L'utilisation des médias sociaux par Nayib Bukele, le récit de l'outsider et les confrontations avec l'élite sont en effet familiers à d'autres leaders populistes dans le monde.

Mais il y a aussi quelque chose de typiquement salvadorien dans la montée au pouvoir de Bukele et dans la position périlleuse de la démocratie dans le pays aujourd'hui.

Le Salvador a une longue histoire de révolution et de rébellion. Tout le monde a un peu de Che Guevara en soi. Dans les années 1960 et 1970, les forces de gauche et de droite se sont livrées une bataille sans merci. Un accord de paix signé en 1992 a mis fin à notre longue guerre civile, mais cette mentalité de guerre froide est restée.

Malheureusement, cette situation a jeté une ombre sur notre démocratie. Les deux partis qui ont dominé la politique au Salvador au cours des trois dernières décennies sont issus des différents camps de la guerre civile - le FMLN à gauche et l'ARENA à droite - et ils ont continué à s'opposer l'un à l'autre sans envisager de travailler ensemble. Ces partis semblaient toujours dans l'impasse. Ils bloquaient constamment les propositions de l'autre au parlement, et la population, voyant les combats, s'est lassée et a perdu ses illusions.

Si l'accord de paix a défini les conditions de la démocratie - une presse libre, des élections libres et un système multipartite - personne n'a travaillé sur la culture démocratique sous-jacente. Personne n'a parlé d'équilibre des pouvoirs. Les pensées multipartites et plurielles sont restées en dehors de la boîte. Le système démocratique est resté en construction.

Entre-temps, rien d'autre n'a changé. Tout le monde s'est réjoui de la paix, mais les espoirs que la démocratie apporterait une meilleure qualité de vie ne se sont jamais concrétisés. La pauvreté et les inégalités ont persisté. De nombreuses personnes sont parties aux États-Unis pour trouver des opportunités de gagner de l'argent.

"Les gens ne croyaient plus au gouvernement, ils ne croyaient plus à la démocratie, ils ne croyaient plus aux hommes politiques.

La corruption est également un problème majeur, chaque parti politique étant impliqué dans des affaires de corruption. Parmi les trois derniers présidents avant Bukele, Antonio Saca est en prison et Mauricio Funes et Salvador Sánchez Cerén sont au Nicaragua pour échapper aux accusations de corruption qui pèsent sur eux.

Compte tenu de cette histoire et de ce contexte, il n'est pas surprenant que les gens aient perdu la foi. Ils ne croyaient plus au gouvernement, ils ne croyaient plus à la démocratie, ils ne croyaient plus aux hommes politiques. Ainsi, lorsque Bukele s'est positionné comme un outsider, contre les élites et un peu rebelle, cela a été un récit attrayant.

Mais si je suis consterné par les menaces qui pèsent sur l'indépendance du système judiciaire au Salvador et par la pression croissante exercée sur les forces d'opposition, je suis également plein d'espoir.

L'élection de Bukele nous a donné une opportunité. Dans le passé, les gens ne pensaient pas qu'il était nécessaire de parler de démocratie. On partait du principe que nous avions un système démocratique, ce qui a créé une certaine complaisance au sein de la population et des partis politiques. Personne ne semblait intéressé par l'amélioration du système.

Maintenant, nous voyons que la démocratie est nécessaire. Enfin, les progressistes parlent de démocratie. Les groupes révolutionnaires parlent de démocratie. Les jeunes parlent de démocratie. Les gens parlent de la nécessité d'un contrôle et d'un équilibre, de la nécessité de développer un véritable système multipartite dans lequel chaque voix est entendue.

Une opportunité de changement

Nous avons vu des milliers de personnes manifester dans les rues pour réclamer la démocratie. C'est un bon moment pour la société civile. Les manifestants - des mouvements sociaux comme les féministes, les groupes environnementaux, les groupes agricoles, les travailleurs - se réunissent pour la première fois avec un objectif commun. Ils sont encore en train de se consolider, mais il est possible qu'ils forment de nouveaux mouvements politiques ou qu'ils soutiennent les candidats des partis politiques existants.

Notre travail de formation à la démocratie pour des personnes issues de l'ensemble du spectre politique suscite un regain d'intérêt.

Il s'agit d'une opportunité, et il est important que les partis politiques existants le reconnaissent également. Les dirigeants des deux partis traditionnels sont pour la plupart âgés et figés dans leurs habitudes. Ils pensent que le problème se limite à Bukele. Ils n'examinent pas les failles du système démocratique qui ont facilité son accession au pouvoir, et ce moment d'introspection est nécessaire.

Les partis politiques doivent changer et reconnaître que leur polarisation bien ancrée et leur incapacité à travailler ensemble au-delà des lignes idéologiques ont largement contribué à alimenter la désillusion qui a permis à Bukele de s'emparer de l'histoire.

"Nous avions besoin de ce moment de rupture pour réfléchir à la démocratie.

Ce qui s'est passé au Salvador est aussi un avertissement aux autres pays de ne pas considérer la démocratie comme acquise. C'est un travail en cours, et sans efforts et investissements soutenus, elle peut commencer à reculer à une vitesse alarmante.

Les jeunes du Salvador le reconnaissent aujourd'hui. Nous avions besoin de ce moment de rupture pour réfléchir à la démocratie. Ces derniers mois, j'ai enfin un peu d'espoir, car les jeunes parlent de démocratie, ils parlent de dialogue. Maintenant, en tant que démocrates salvadoriens - avec le soutien de la communauté internationale - nous devons nous assurer que nous soutenons ces rêves de véritable démocratie.

Une version de cet article a été publiée sur le site Magazine d'information en ligne néerlandophone sur l'Amérique latine, La Chispa.